II. LES REFERENTIELS BIBLIQUES UTILISES DANS BIBLINDEX2

Pour élargir le plus vite possible son corpus, Biblia Patristica avait choisi d’utiliser un référentiel biblique unique, une Bible composite ainsi constituée :

- les livres de la Bible hébraïque dans l’édition de la BHS pour l’Ancien Testament ;

- ceux de l’édition Nestle-Aland pour le Nouveau Testament ;

- ceux de la LXX dans l’édition de Rahlfs pour neuf textes n’appartenant pas au canon hébraïque : 1 et 2 Maccabées, Sagesse, Siracide, Tobie, Judith, Baruch 1-63, les additions grecques aux livres d’Esther et de Daniel.

La Vulgate et la Vieille Latine n’ont pas été prises en considération. Et c’est la numérotation de la Bible de Jérusalem qui a été systématiquement utilisée.

A. Multilinguisme

Les données de référence ont donc été définies non à partir des objets à étudier, mais bien à partir des contraintes de l’analyste moderne : alors que les frontières du canon utilisé par les Pères étaient variées et fluctuantes, le recours à cette Bible composite résultait d’un compromis entre chercheurs des temps actuels. C’était plus pratique d’utiliser un référentiel unique, même s’il était par certains aspects inadapté. Cependant, il paraît nécessaire de rapporter les citations faites en différentes langues anciennes à des référentiels bibliques différents. Même dans une œuvre donnée, on peut trouver des renvois à des sources bibliques multiples: que l’on songe par exemple à Jérôme, qui utilise des textes hébreux, grecs et latins.

Tout comme Biblia Patristica, BiblIndex doit fournir à ses analystes des référentiels bibliques commodes à utiliser, pour qu’ils puissent donner des références facilement identifiables par les lecteurs modernes de la Bible. Cependant, le même problème se pose que celui auquel le Thesaurus Linguae Latinae a été confronté en utilisant des textes reconstitués repris de l’édition de la Vetus Latina : une édition de référence ainsi construite demeure une forme du texte inconnue des Pères qui citent la Bible. Ces référentiels ne sont en rien normatifs et n’ont pas plus d’existence réelle pour les Pères que la Bible de Jérusalem, même s’ils constituent une meilleure approximation. Il n’est bien sûr pas question de « référer » Cyprien à la Vulgate, mais simplement, en lisant le texte biblique de Cyprien, de noter ce qui le distingue de la Vulgate. À défaut de pouvoir s’appuyer sur le texte biblique que les Pères lisaient effectivement, la fonction des référentiels bibliques est de rapporter, provisoirement, tout texte patristique à un point de comparaison partagé.

Dans la mesure où le texte même des citations patristiques sera progressivement intégré à la base de données, on pourra à terme reconstituer la Bible de tel ou tel auteur et le cas échéant définir de nouveaux référentiels, en fonction de l’intérêt de la recherche. On pourra par exemple comparer la Bible de deux auteurs, ou d’un auteur à différentes périodes de sa vie; reconstituer à partir de plusieurs auteurs le texte d’une zone géographique sur une période donnée, etc. Mais cette phase idéale ne sera atteinte que lorsqu’un nombre très conséquent de textes auront été analysés et intégrés au corpus de BiblIndex. Ajoutons que le recours aux référentiels bibliques permet, dans cette première phase du projet, d’intégrer à la fois des textes analysés à nouveaux frais et des listes de références révisées à partir d’apparats scripturaires ou des archives disponibles, condition sine qua non pour que le corpus traité puisse augmenter significativement.

Dans un premier temps, outre les traductions en langues modernes – la nouvelle TOB pour le français, la New Revised Standard Version (NRSV) avec les livres deutérocanoniques/apocryphes pour l’anglais – qui ne serviront que dans l’interface de consultation, cinq référentiels bibliques seront proposées. Chaque texte analysé sera rattaché à un référentiel biblique dans la même langue (possibilité étant donné d’en choisir ponctuellement une autre dans les cas de citations en langue étrangère par l’auteur) :

- La BHS pour les textes en hébreu ;

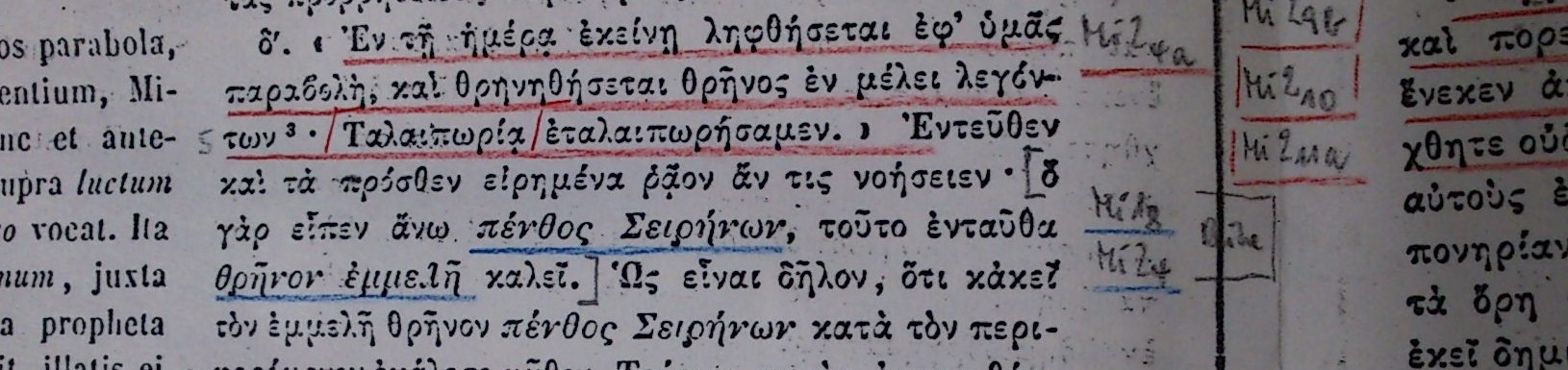

- La Septante de Rahlfs et le NT de Nestle-Aland pour les textes grecs ;

- La Vulgate (éd. Weber-Gryson) pour les textes latins ; 3-4 Maccabées dans l’édition de la Septante ;

- La Peshitta dans l’édition de Leyde et le Nouveau Testament Syriaque pour les textes syriaques ;

- La Bible de Zohrab (Venise, 1805), réimprimée récemment pour les textes écrits directement en arménien (disponible ultérieurement).

Pour les versions arméniennes de textes grecs et syriaques, on prendra comme référence la Bible du texte source quand on la connaît, Septante ou Peshitta, ne mentionnant qu’il s’agit d’une traduction.

(voir "Crédits des textes")