Maintenant que l’intégralité de ces archives du CADP a été exploitée – même si un gros travail de vérification reste encore à effectuer –, BiblIndex construit un programme systématique de traitement des œuvres manquantes, reprenant à son compte l’objectif d’exhaustivité des relevés de Biblia Patristica, en commençant par les ive et ve siècles. Le premier chantier, qui a démarré en août 2017, concerne les œuvres d’Augustin, très demandées par les internautes. Des directives spécifiques à BiblIndex ont été rédigées5, qui sont en grande partie compatibles avec celles du CADP.

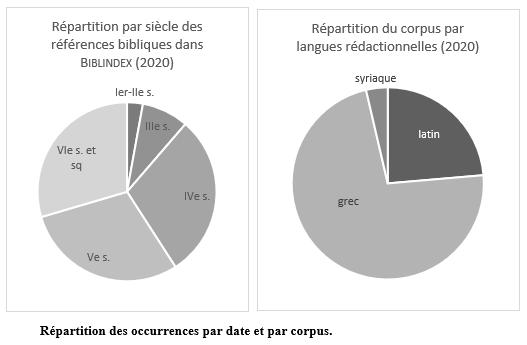

Un effort tout particulier est prévu pour intégrer l’immense domaine du christianisme oriental, et tout d’abord syriaque, jusqu’ici inexploré pour les citations bibliques. Le rapport à la Bible des textes syriaques est en effet très intéressant à cause de la proximité linguistique entre l’hébreu et le syriaque. Répertorier leurs citations permettra des avancées significatives pour identifier ou reconstituer l’origine des versions : pour l’Ancien Testament, les targums juifs, pour le Nouveau, d’une part le Diatessaron, et d’autre part la Vieille Syriaque, soit la curetonienne soit la sinaïtique et enfin la Peshitta du ive siècle, que l’on peut comparer à la Vulgate latine. Les dix volumes de traduction du syriaque dans la collection Sources Chrétiennes, avec leurs index bibliques, constituent une base de départ pour le travail, à élargir, en particulier avec l’œuvre d’Éphrem éditée au Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium et qui doit être progressivement traduite dans la collection. Les sources syriaques postérieures au ve siècle sont aussi très importantes comme témoins des œuvres grecques, parfois perdues dans leur langue originale (par ex. Sévère d’Antioche et Théodore de Mopsueste)6.

À cela s’ajouteront des ressources extérieures en cours de constitution, en particulier le relevé des citations dans les œuvres de Bernard de Clairvaux (environ 35.000 références) ; nous espérons aussi pouvoir mener à bien un partenariat avec la Faculté de Théologie de l’Université Aristote de Thessalonique7, qui a réalisé, grâce à une équipe nombreuse ayant travaillé plus de 30 ans sous la direction des professeurs S. Sakkos et P. Koutlemanis, un index scripturaire, aujourd’hui disponible sous forme numérisée, d’environ 350.000 références, qui couvre l’ensemble de la Patrologie grecque de Migne, et que son actuel responsable, le Pr. Athanasios Paparnakis, propose de rendre accessible via BiblIndex8. Un autre partenariat est en cours d’élaboration avec le projet PAVONe (Platform of the Arabic Versions of the New Testament) de l’Université de Balamand (Liban), qui recense non seulement tous les manuscrits arabes du Nouveau Testament, mais aussi les citations du Nouveau Testament présentes dans les lectionnaires et dans la littérature chrétienne – et musulmane – du premier millénaire. Par ailleurs, les index scripturaires de tous les volumes de la collection Sources Chrétiennes non encore pris en compte par le CADP seront ajoutés, en premier lieu les volumes récents dont l’index ne nécessitera qu’une révision technique. À plus long terme seront envisagées l’association avec d’autres bases de données, ouvrant à d’autres aires culturelles et religieuses: judaïsme9, textes samaritains, Islam.

L’architecture est entièrement modélisée, une bonne partie des données est déjà prête à l’import. Les rendre accessibles en ligne au plus vite, et pouvoir ensuite ajouter facilement de nouvelles données au fur et à mesure de leur préparation, sont des objectifs absolument prioritaires pour le projet. Malheureusement, depuis des années, la faiblesse des moyens techniques mis à la disposition du projet, due à l’insuffisance des financements reçus pour ce poste de dépenses et à l’impossibilité d’obtenir des postes spécifiques du CNRS, l’interdit pour le moment. Diverses recherches de financements extérieurs sont en cours.